Kurzinfo

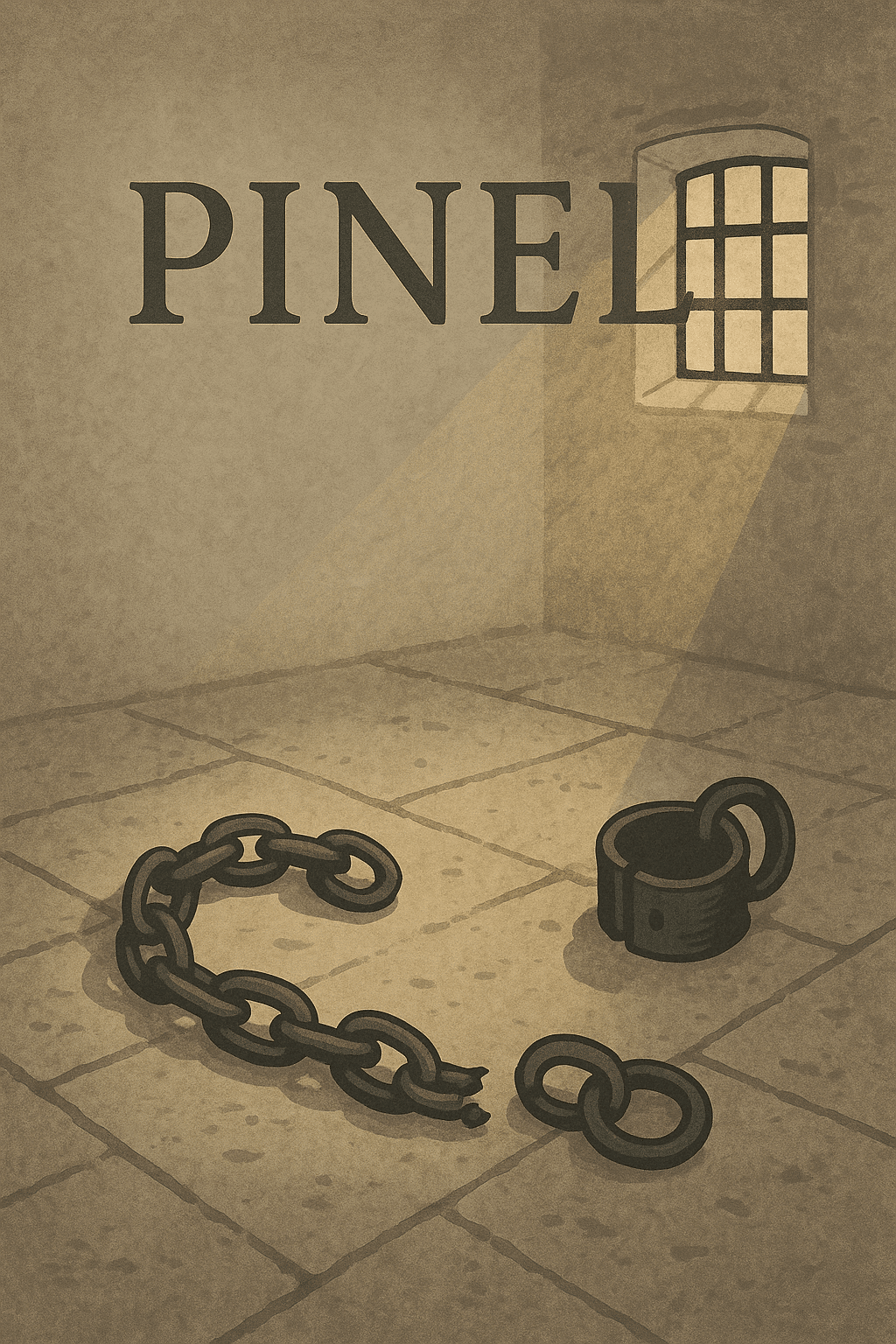

Philippe Pinel (1745–1826) gilt als Schlüsselfigur der frühen Reformpsychiatrie. Berühmt wurde das Bild, wie er 1793 in der Pariser Salpêtrière die Ketten von psychisch erkrankten Menschen löste.

Pinel setzte sich für eine menschlichere Behandlung ein, bekannt als traitement moral (moralische Behandlung). Dieser Ansatz betonte Respekt, strukturierte Alltagsgestaltung und Gespräche anstelle reiner Verwahrung und Brutalität. Seine Schriften, etwa Traité médico-philosophique sur l’aliénation mentale (1801), prägten die frühe Psychiatrie als wissenschaftliche Disziplin.

Einordnung (Fachdiskurs):

Pinel wird oft als „Befreier der Irren“ gefeiert. Neuere Forschungen relativieren dieses Bild: Die Fesseln wurden zwar gelöst, doch ersetzte die moralische Behandlung die Ketten durch disziplinierende Strukturen. Pinels Reform markiert damit zugleich einen humanisierenden Fortschritt und den Beginn einer stärker normierenden Psychiatrie. Er steht exemplarisch für die Ambivalenz zwischen Fürsorge und Kontrolle, die die Psychiatriegeschichte bis heute begleitet.

Kommentar (Natali)

„Pinels Geste des Entfesselns erinnert mich an eine Käfig-Tür, die aufgeht – und zugleich an neue Mauern, die errichtet werden. Sie sind zwar diesmal unsichtbar und dennoch zwängen sie auf beängstigende Weise ein. Freiheit und Zwang liegen noch heute oft sehr nah beieinander, nur weniger offensichtlich.“

Hinweise (Weiterlesen/Links)

Pinel, P. (1801): Traité médico-philosophique sur l’aliénation mentale. Paris.

Weiner, D. (1992): Philippe Pinel’s “Memoir on Madness” of December 11, 1794: A Fundamental Text of Modern Psychiatry. American Journal of Psychiatry, 149(6), 725–732.

Foucault, M. (1961): Histoire de la folie à l’âge classique. Paris (dt.: Wahnsinn und Gesellschaft).

Kendler, K. S., Tabb, K., & Wright, J. (2022): The Emergence of Psychiatry: 1650–1850. American Journal of Psychiatry, 179(5), 329–335. [Link]

→ Pinel wird auch in diesem Artikel aufgegriffen. Der Artikel bietet einen kompakten und doch aufschlussreichen Überblick über die vielschichtigen multidisziplinären Ursprünge der Psychiatrie. Zugleich zeigt er von Anfang an die Ambivalenzen – etwa zwischen Fürsorge und Kontrolle, biologischen und philosophischen Deutungen oder der Rolle von Institutionen als Kontrollinstanzen.

Schreibe einen Kommentar